Risk zonation on the submarine geological hazards in Bohai Sea

-

摘要: 以渤海海域海底地质灾害为研究目标,采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP),按照海洋水动力条件、工程地质环境、灾害地质条件、人类工程活动4个类别,遴选了8个评价因子,详细论述了各地质灾害评价因子的分布特征,通过定性分析和定量计算相结合,开展了渤海海域海底地质灾害评价及危险性区划。将渤海海域海底综合划分为地质灾害危险性高危险性、较高危险性、较低危险性和低危险性4个区域。研究成果可为渤海海域的工程建设和防灾减灾提供科学依据。Abstract: This paper established the system of assessment in dex for regionalization of geological hazards in Bohai Sea with four aspects of hydrodynamic condition, engineering geological environment, disaster geological conditions and human engineering activities based on analytic hierarchy process, eight evaluation factors selected and the distribution characteristics of each geological hazard evaluation factor which were discussed in detail. The integrated geological disaster evaluation and regionalization were carried out combined with qualitative analysis and quantitative calculation. The risk level of submarine geological hazards in Bohai Sea are divided into four types: high, medium-high, medium-low and low.The study results can provide scientific basis for engineering construction and hazard prevention in Bohai Sea area.

-

0. 引言

随着海洋资源开发、海洋工程建设的日益发展,海洋地质灾害的风险评价显得尤为重要。海洋地质灾害危险性区划是区域性海洋地质灾害风险评价的基础,可为海洋开发规划、工程建设及综合管理提供科学依据[1]。

由于影响地质灾害发生及危害程度的各因素之间的关系极为复杂,且各因素的量化也较为困难,因此在地质灾害危险性评估中,影响评价结果准确性、科学性的关键是评价指标的选择以及权重确定的合理性[2]。目前对权重的确定方法主要分为主观赋权法和客观赋权法两类,较为常见的评价模型主要有:模糊综合评判法、层次分析法(AHP)、灰色聚类法、人工神经网络法、综合指数法、多元统计法等[3]。AHP是一种定性与定量相结合的多目标决策分析方法,适用于目标结构复杂且缺乏必要数据时使用,将复杂问题中的各种因素以某种相互关联的有序层次使之条理化,为分析、决策、预测或控制事物的发展提供可比较的定量依据[4-5]。因此本文基于AHP建立评价指标层次结构模型与权重计算,使区划结果更为科学准确。

自20世纪90年代以来,国内一些学者针对我国部分海域的地质灾害分区问题相继开展了研究工作[6-8],而针对渤海海域地质灾害危险性区划的研究相对较少,尚缺乏整体性的分析和评价。渤海沿岸地区是我国国民经济总体规划确定的东部沿海战略重点地区之一,是我国重要的自然资源“宝库”。随着海底资源勘探开发、海洋工程设施建设的逐渐增强,该区域地质灾害的研究工作越来越受到重视。本文基于国家海洋公益科研专项“近海海底地质灾害预测评价及防控关键技术研究”的大量调查工作,以渤海海域为研究区域,基于AHP开展地质灾害危险性区划研究,既对渤海海域地质环境保护、地质灾害防治及工程开发活动提供了科学依据,同时也为开展大尺度海域地质灾害危险性区划研究发展提供借鉴。

1. 渤海海域地质灾害概况

渤海为我国东部陆架的浅海盆地,海域总面积约7.7×104 km2。黄河、海河、辽河、滦河等高含沙量的河流注入,致使渤海水深较浅(平均水深19 m)、地形平缓,从辽东湾、渤海湾和莱州湾3个海湾向渤海中央浅海盆地及东部渤海海峡倾斜,平均坡降0.13 ‰,是中国四大海域中坡度最小的海域。渤海海域发育有丰富的油气资源,渤海海域盆地两期构造旋回相应发育了沙河街组和东营组两套优质烃源岩,郯庐断裂带海域部分的长期持续活动形成了渤海海域盆地大中型油气田集中分布的油气富集带[9]。

渤海海域地质灾害广泛发育且类型复杂多样,包括海底滑坡、沉积物液化、粉砂流、塌陷、侵蚀淤积、海底沙波等,其成因机制主要为海洋动力诱发[10]。各类地质灾害与渤海海域的资源开发利用、工程防护息息相关,严重威胁着石油平台、海底管缆的安全稳定。例如2003年,胜利海上油田埕岛海域,靠近采油平台CB12B 处的海底沉积物在海洋动力作用下发生液化扰动,造成两条海底电缆击穿中断[11]。

2. 地质灾害危险性区划评价指标体系

2.1 评价因子选取

在海洋地质灾害中,地震也是一个关键因子,而渤海海域地质灾害的成因机制多与海洋动力密切相关,地震相较于风暴潮等海洋动力作用发生频次较少,因此在本研究中不予以考虑。本次对渤海海域进行地质灾害危险性区划,重点关注水动力引发的地质灾害,依此对相关评价因子进行了遴选。遵循科学性结合实用性、定性结合定量、重要性结合差异性、普遍性结合可操作性的原则,评价体系设计为3个层次,A层为目标层,目标是实现对整个研究区的地质灾害危险性区划;B层是主题层,共分为4个主题,分别为海洋水动力条件B1、工程地质环境B2、灾害地质条件B3、人类工程活动B4。C层为指标层,本次评价共确定8个可量化评价的细化指标。评价因子层次见图1。

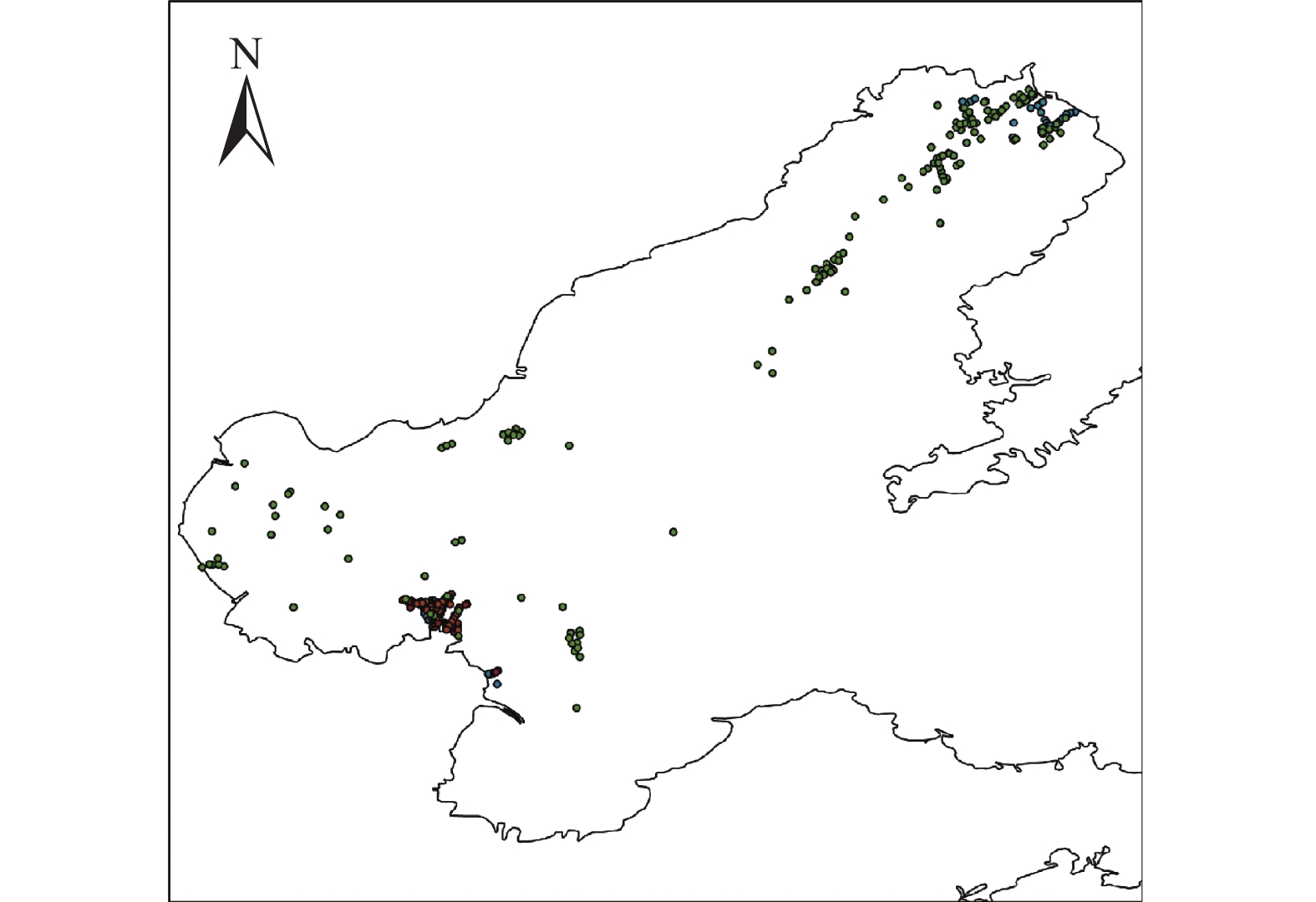

本文中各评价因子的指标数据来源于国家海洋公益科研专项“近海海底地质灾害预测评价及防控关键技术研究”的大量调查工作。海水动力条件中冲淤状态、50年一遇波高、底层流最大流速数据来源于海域水深数据变化、水动力观测站等资料的搜集;工程地质环境中的海底土强度、地形坡度来源于海域钻孔资料及水深数据;灾害地质条件中的土体易液化程度、已发育地质灾害数据来源为基于波高数据与钻孔取样土工试验分析数据的数值计算以及地质灾害的调查资料;人类工程活动主要来源于海域已有的平台管线等资料。其中钻孔资料包含276个钻孔数据,涵盖了砂土、粉土、粉质黏土、黏土四个类别,钻孔位置见图2。

2.2 评价指标量化分级

渤海海域海底地质灾害危险性区划评价指标分为定量指标与定性指标,定量指标可根据调查数据统计或计算获得,定性指标根据调查数据定性分析量化分级获取。各项评价指标的量化分级过程详述如下。

2.2.1 海洋水动力条件

(1)冲淤状态

冲淤状态评价指标按年平均冲刷或淤积量进行分级,通过多期次水深调查对比获取,具体分级标准为:<−0.1 m或>0.1m(严重冲淤)、−0.1~−0.05 m或0.05~0.1 m(中等冲淤)、−0.05~−0.02 m或0.02~0.05 m(轻微冲淤)、−0.02~0.02 m(动平衡)。

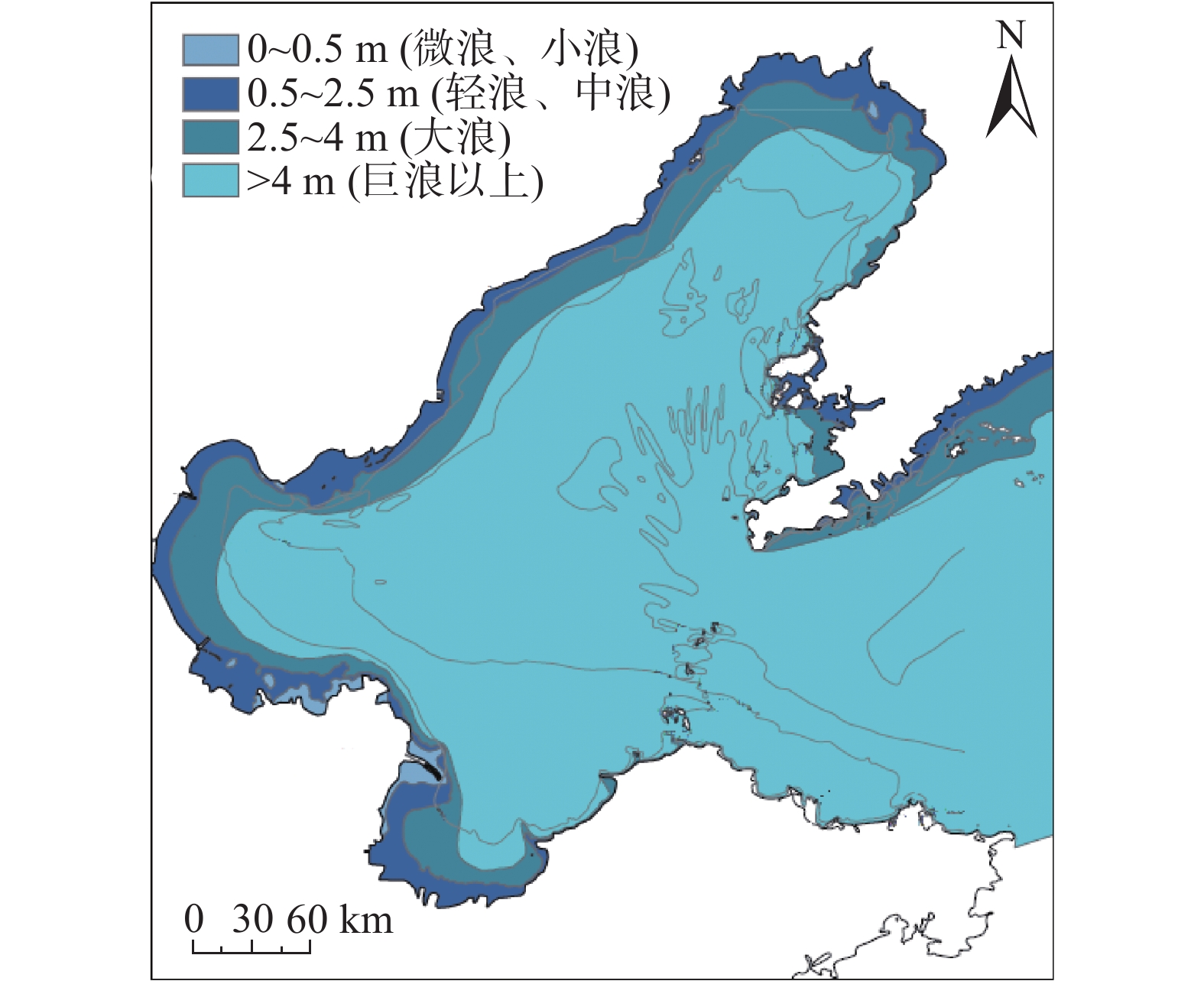

(2)50年一遇波高

水动力条件主要考虑有效波高及最大流速,结合工程设施使用周期,选取重现期为50年的有效波高作为分级指标,分级标准为:0~0.5 m(微浪、小浪)、0.5~2.5 m(轻浪、中浪)、2.5~4 m(大浪)、>4 m(巨浪以上)。

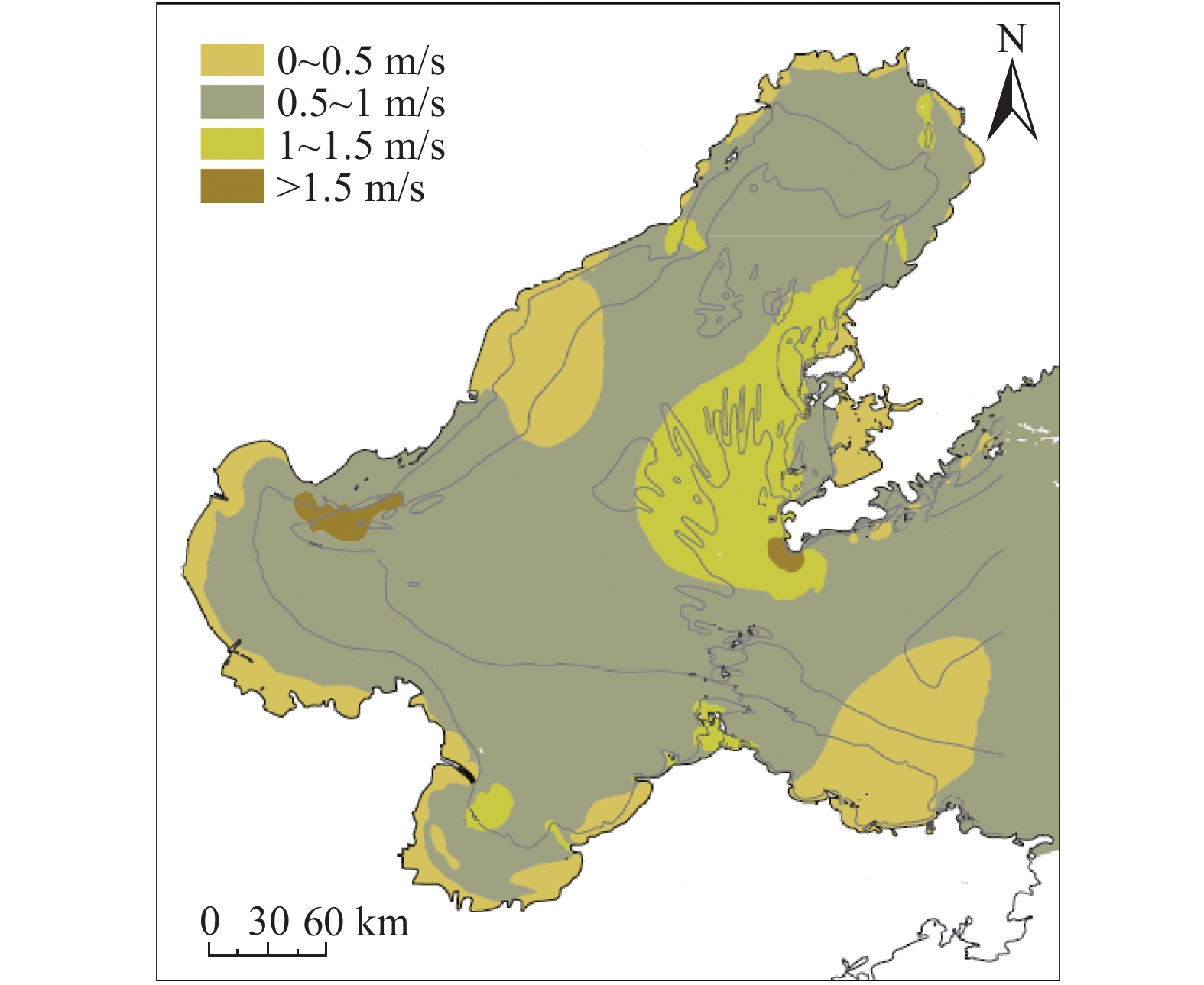

(3)底层流最大流速

依据数值模拟结果得出的渤海海域底层最大流速,按流速值的大小分为4级,具体流速分级标准为:0~0.5 m/s、0.5~1 m/s、1~1.5 m/s、>1.5 m/s。

2.2.2 工程地质环境

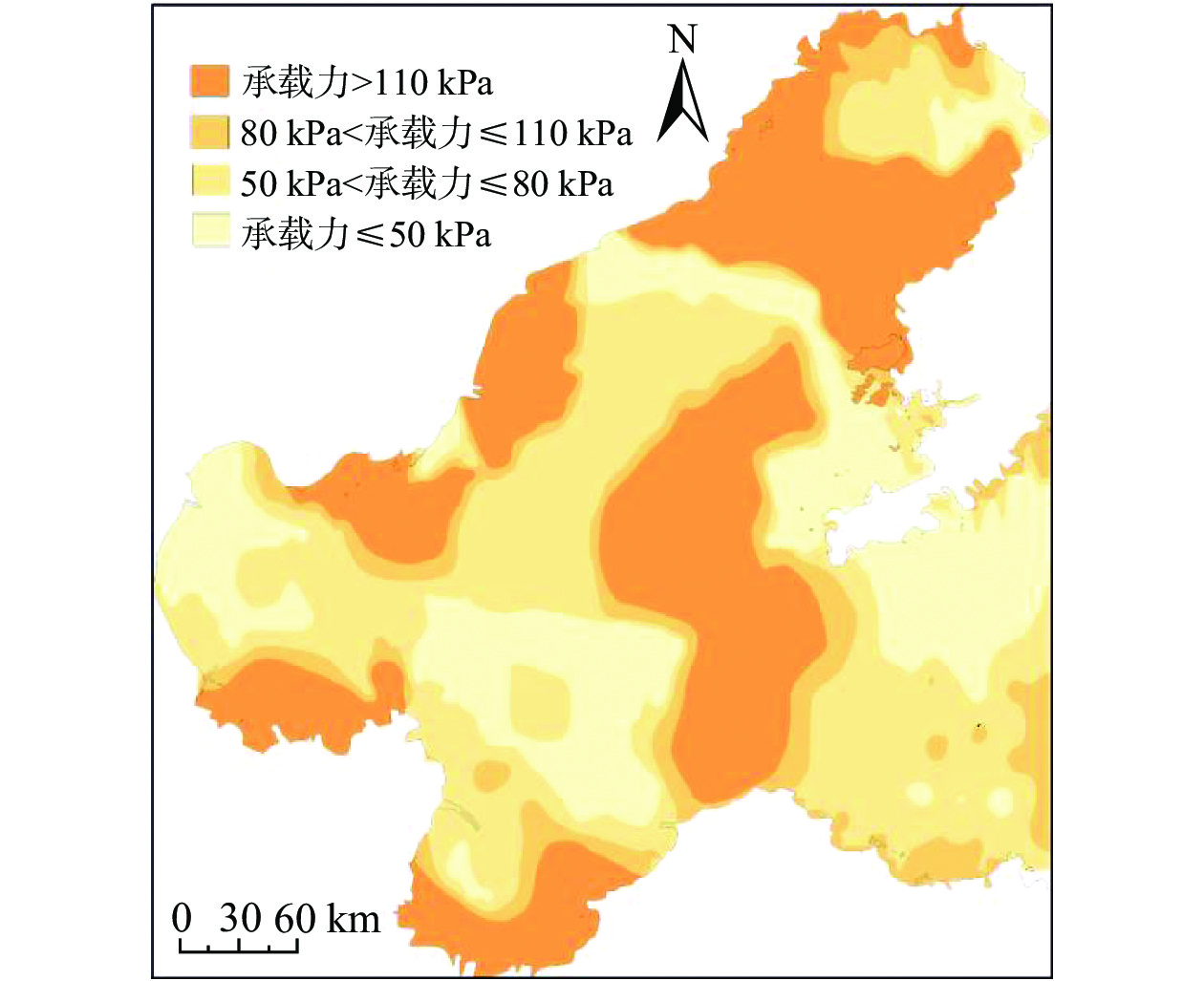

(1)海底土体强度

海底土强度主要根据其承载力大小进行划分,通过大量的钻孔及土工试验数据获取。划分标准为:<50 kPa、50~80 kPa、80~110 kPa、>110 kPa。

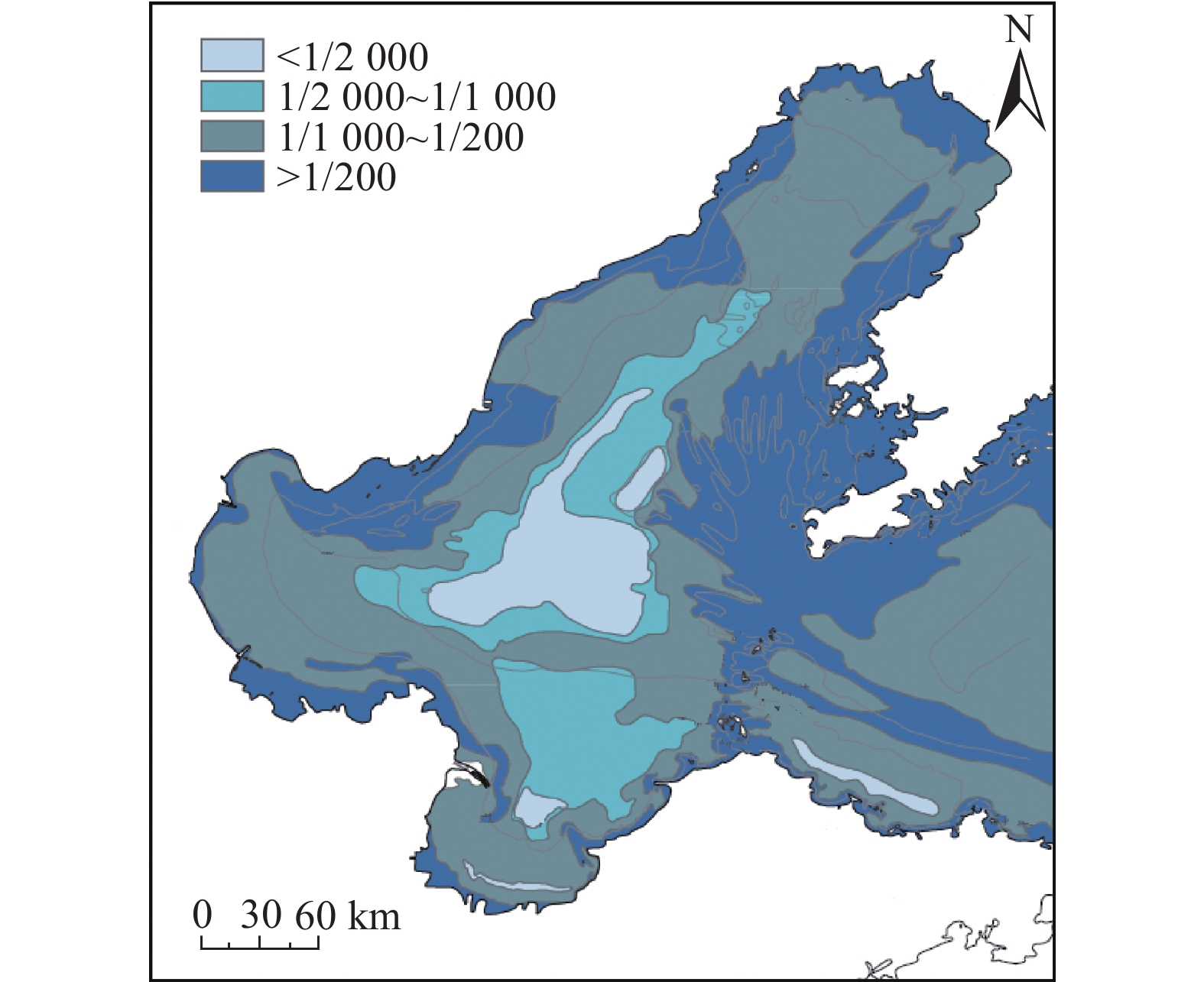

(2)地形坡度

地形坡度主要依据水深数据获取,具体分级标准:<1/2000、1/2000~1/1000、1/1000~1/200、>1/200。

2.2.3 灾害地质条件

(1)土体易液化程度

海底土体的液化与否主要由土质参数和水动力参数共同决定,一般黏性土不会发生液化,因此易液化土层划分仅限在粉土及砂土中开展,分级标准由50年一遇的波浪作用下计算得到的海底土液化极限深度,根据液化深度将土体易液化程度分为四级,具体划分标准为:0~0.5 m(不易液化)、0.5~1 m(轻微液化)、1~1.5 m(中度液化)、1.5~2 m(严重液化)。

(2)已发育地质灾害

依据现场调查及收集资料,对研究区内的地质灾害进行甄别及划分,根据研究区内地质灾害体的密集程度,人工划分等级。以液化、冲淤等主要地质灾害的为主,叠加海底沙波、浅层气、滑坡和塌陷等灾害,确定研究区内地质灾害分布情况,存在多种地质灾害类型的区域划分为严重灾害区。具体分级标准为:无明显灾害、存在轻微灾害、存在中等灾害、存在严重灾害。

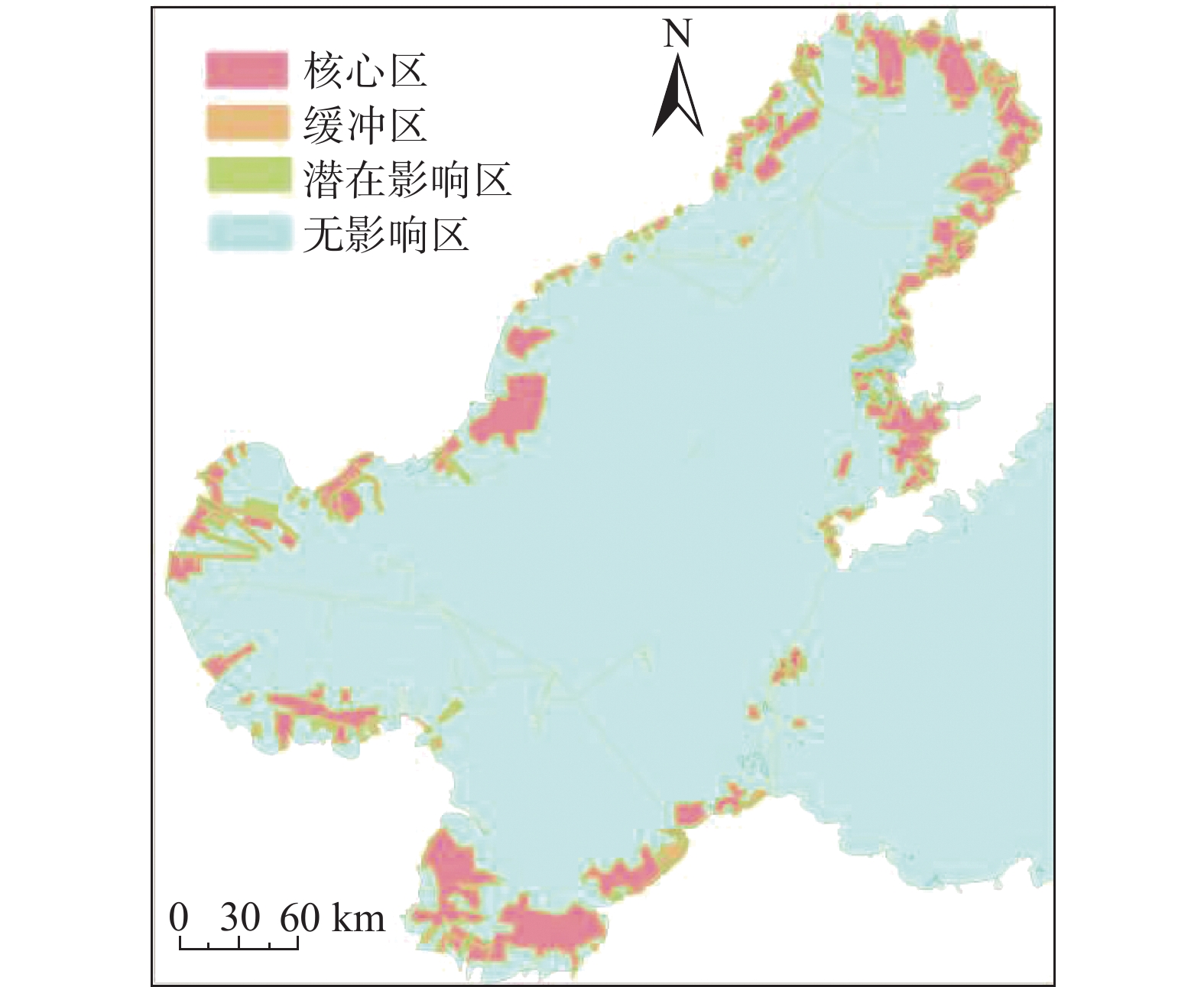

2.2.4 人类工程活动

人类工程活动主要按照海洋工程开发活动的强、中、弱、无,将其工程影响范围划分为核心区、缓冲区、潜在影响区和无影响区。核心区主要包括平台、码头、防波堤等工程构筑物,以及各类养殖、围填海、海洋保护区等已使用海域。自然环境条件变化对核心区产生的影响是最需要重视的,由海洋环境变化引起的灾害对人类工程活动区可能造成严重影响。核心区范围依据《海籍调查规范》中各类用海类型及用海方式综合划定,分别在实际工程区向外扩展20~100 m不等。缓冲区定义为核心区外围一定范围内的区域,发生自然地质灾害后该区域可为实际工程区起到一定缓冲作用,规定核心区向外扩展500 m为缓冲区。通常情况下在现有工程影响区500 m以外产生的地质灾害对人类工程区影响不大,但严重的地质灾害仍可对工程设施造成影响,故规定在缓冲区向外1 km为潜在影响区。潜在影响区边界距离实际工程设施边界已经大于1.5 km,一般来说1.5 km外形成的地质灾害已经难以对工程设施造成影响,故其余区域为无影响区。

2.3 评价指标的赋值

评价指标的确定由AHP中构造的判断矩阵得到,对同一层次的各因子对上一层次各准则的相对重要性进行两两比较,反复通过专家咨询反馈,确定标度值,构建完成判断矩阵。首先根据目标建立B层次的判断矩阵并计算权重,其次分别建立C层的判断矩阵并计算权重,最后结合所有判断矩阵可计算出每个评价因子占总目标的权重。

通过检验公式对所求权重是否合理进行一致性检验,公式为:

$ CR=CI/RI $ ,$CI=({\lambda }_{{\rm{max}}}-n)/(n-1)$ 。式中$ CR $ 为一致性指标,$ CI $ 为一致性比率,$ RI $ 为平均随机一致性指标,${\lambda }_{{\rm{max}}}$ 为最大特征根,n为矩阵阶数。若$ CR $ <0.1,则通过一致性检验,所求权重合理。各评价指标综合权重见表1。表 1 评价指标权重赋值Table 1. The evaluation index and weight for geological hazards regionalization in Bohai Sea目标层(A) 主题层(B) 权重 指标层(C) 综合权重 地质灾害危险性评价 海洋水动力条件 0.43 冲淤状态 0.18 50年一遇波高 0.14 底层最大流速 0.11 工程地质条件 0.17 海底土体强度 0.07 地形坡度 0.1 灾害地质条件 0.36 土体易液化程度 0.15 已发育地质灾害 0.21 人类工程活动 0.04 工程开发影响区 0.04 3. 地质灾害区划

3.1 单因子评价区划结果

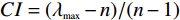

3.1.1 渤海年均冲淤量分级区划

渤海绝大部分海域年均冲淤量处于动平衡状态,年冲淤分级为严重的区域主要集中在渤海湾和莱州湾西侧,包括较为活跃的河口以及水动力作用很强的区域(图3),如废弃的黄河水下三角洲北部埕岛油田海域、现行黄河河口西南部区域、曹妃甸南侧冲刷深槽中心位置等,区域面积不大,且较为集中,主要受河口泥沙淤积和潮流冲刷影响。年冲淤级别为中等的区域除分布在渤海湾和莱州湾年冲淤严重区域的周边外,还包括辽东湾东西沿岸,如六股河水下三角洲内侧、秦皇岛沿岸、温坨子东北外海,以及辽东浅滩潮流沙脊中部区域和莱州浅滩的头部。影响其分布规律的因素与年冲淤严重的区域类似,主要为河口泥沙淤积、潮流冲刷。年冲淤级别为轻微的区域呈片状分布,面积一般较大,分布于中等冲淤区的外围,此外还有辽东湾湾顶西侧、滦河口至大清河口外海、渤海海峡南部,以及渤海湾、辽东湾中部一些范围较小的区域。

3.1.2 渤海 50 年一遇波高分级区划

渤海50年一遇波高按照大小分为4级,海域中部波高较大,向近岸逐渐减小,波高等值线与岸线和等深线走向一致(图4)。波高在0.5 m以下的区域仅分布在黄河三角洲现行河口两侧和废弃河口近岸很小的区域,波高0.5~2.5 m的区域分布在渤海湾、莱州湾湾顶和辽东湾西部沿岸,沿岸线向海7~10 km,向外波高逐渐增加为2.5~4 m的区域,岸线30 km外区域波高基本都大于4 m。

3.1.3 渤海底层最大流速分级区划

渤海底层最大流速按照流速大小分为4个等级(图5)。辽东湾、渤海湾、莱州湾和中央盆地大部分区域流速介于0.5~1 m/s。流速大于1.5 m/s的区域规模较小,有老铁山水道冲刷槽和曹妃甸冲刷深槽。流速介于1~1.5 m/s的区域主要在辽东湾东侧,辽东浅滩潮流沙脊群到渤海海峡老铁山水道,分布范围较大,此外辽东湾双台子河口、现行黄河口南侧、庙岛浅滩、六股河河口等小块区域流速也属于此范围。流速小于0.5 m/s的区域分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾沿岸,呈与岸线平行的带状,宽度一般较窄,与潮滩位置向对应,秦皇岛外海流速小于0.5 m/s的区域范围较大,最宽处可到20 m等深线。

3.1.4 渤海表层土承载力分级区划

承载力按照数值的大小一共分为4个级别(图6)。承载力大于110 kPa的区域主要分布在渤海海峡、辽东湾中部、莱州湾近岸海域、渤海湾南部等区域。渤海海峡受北黄海汇入渤海的强流冲刷,底质类型多为粗颗粒沉积物,因此承载力较大。其余几处海域海底沉积物类型也多以砂土为主,故承载力也较大。承载力介于80~110 kPa之间的区域多位于承载力大于110 kPa的区域周围。承载力位于50~80 kPa之间的区域除了位于上述两区域的周边还位于渤海中部海域。其余地区是承载力小于50 kPa的海域,在该海域进行工程设施的建设时要进行更多的评估和分析,承载力过小会对工程稳定性造成影响。

3.1.5 渤海地形坡度分级区划

渤海海底地形整体较为平坦,坡度变化不大,中央盆地坡度最小,到3个海湾内部和近岸逐渐增加,辽东浅滩潮流沙脊群坡度最大(图7)。渤海中央盆地坡度小于1/2000,中央盆地外围和莱州湾湾口次之,坡度介于1/2000~1/1000,辽东湾、渤海湾、莱州湾湾内坡度介于1/1000~1/200,渤海海底大部分区域坡度属于这个范围。坡度最大的区域在3个海湾近岸、六股河水下三角洲、滦河三角洲、曹妃甸冲刷深槽区以及辽东浅滩潮流沙脊区,坡度值大于1/200。

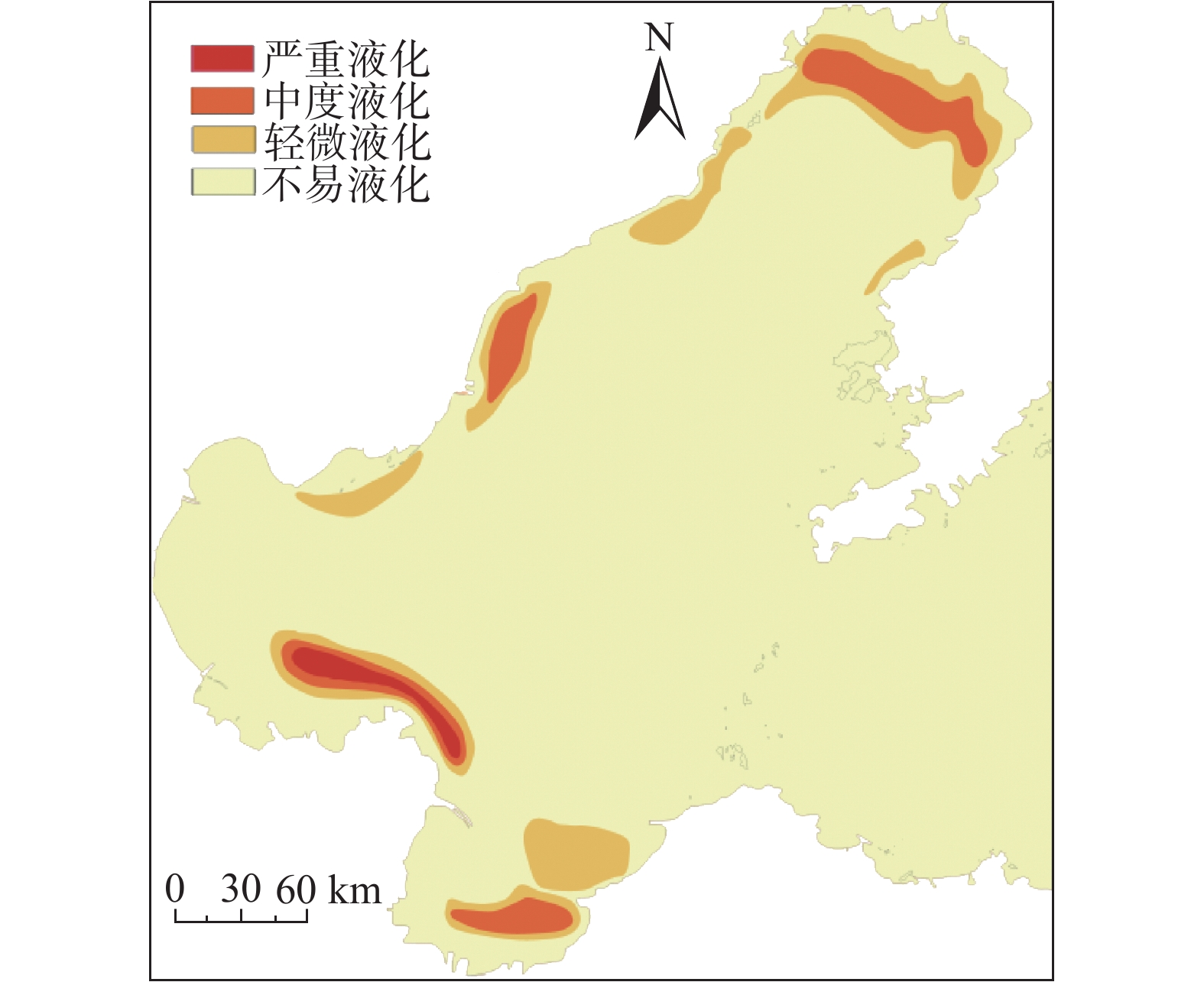

3.1.6 渤海土体易液化程度分级区划

渤海严重液化区主要分布于埕岛海域,该区域海底沉积物主要为粉土,同时水动力作用强烈,现有资料表明在较强的水动力条件下可发生严重液化(图8)。中度液化区主要分布在莱州湾、辽东湾、埕岛海域和滦河口。轻微液化主要分布于中度液化的外围,表明液化程度从严重、中度到轻微是逐渐减小的。

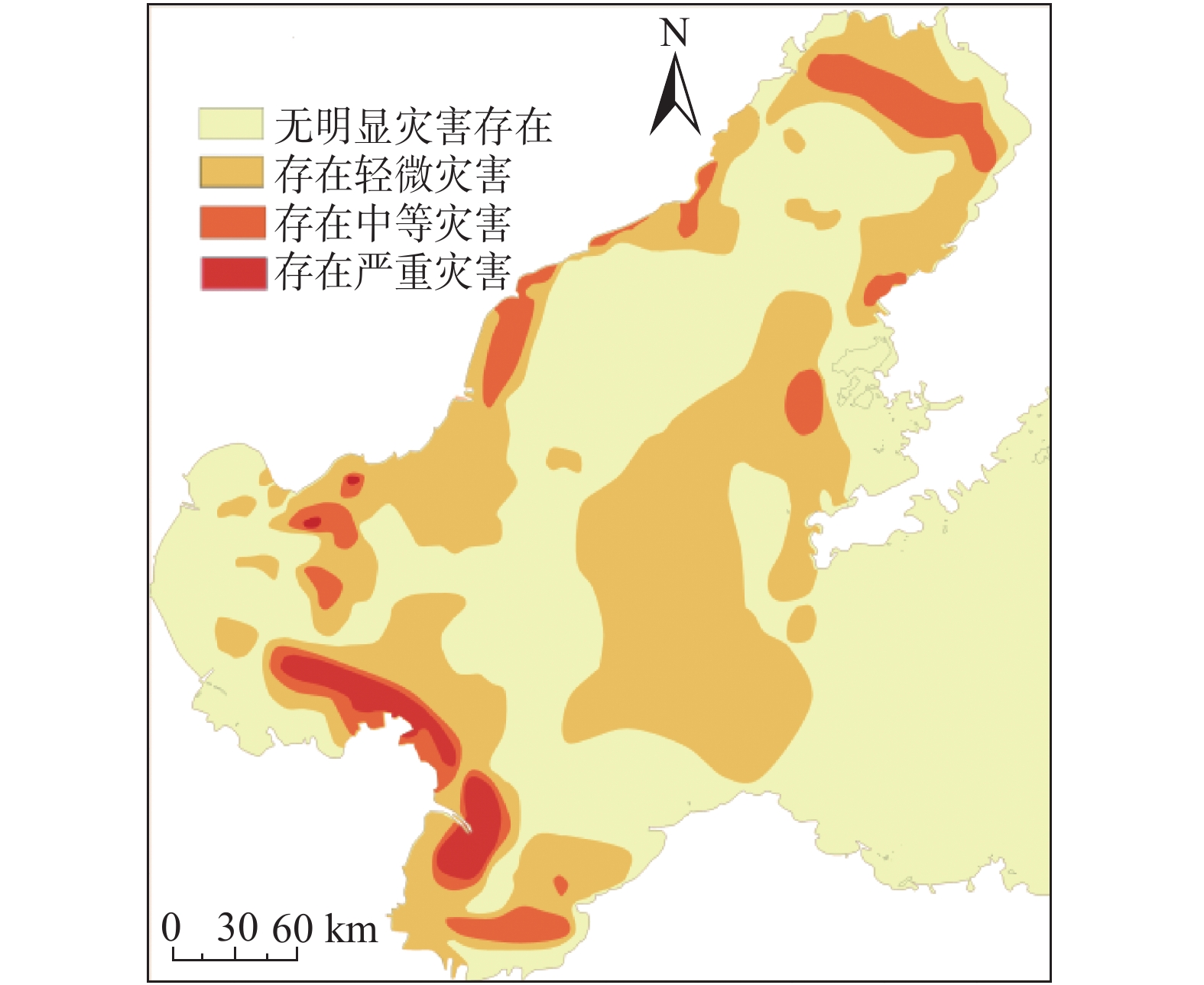

3.1.7 渤海已发育地质灾害分级区划

考虑已发育液化、冲淤、沙波、浅层气、滑坡及塌陷分布情况,划分渤海已发育地质灾害分布见图9。在存在灾害的区域进行工程施工时需要进行详细的物探和钻探调查,了解潜在地质灾害发生的可能及带来的影响。

存在严重灾害的区域主要集中在新、老黄河口附近(图9)。该海域海底沉积物易发生严重液化,且受水动力作用冲淤强烈,故划分为存在严重灾害的区域。存在中等灾害的区域主要分布在黄河口、莱州湾南部、辽东湾北部、滦河口等区域。存在轻微灾害的区域除了分布于中等灾害的周边地区,还广泛分布于环渤海的近岸海域和渤海海峡附近。

3.1.8 渤海工程开发影响分级区划

渤海海域现有工程开发影响分级区划分为核心区、缓冲区、潜在影响区和无影响区4类(图10)。从图中可发现,工程影响区主要分布在环渤海近岸海域。另在辽东湾、渤海海峡及渤海湾等海域分布有海底管线,因此存在一定的线状影响区。总体上,当渤海发生海洋地质灾害时,若发生在渤海中部海域则对人类工程活动区影响较少,若发生在近岸海域则影响较大。

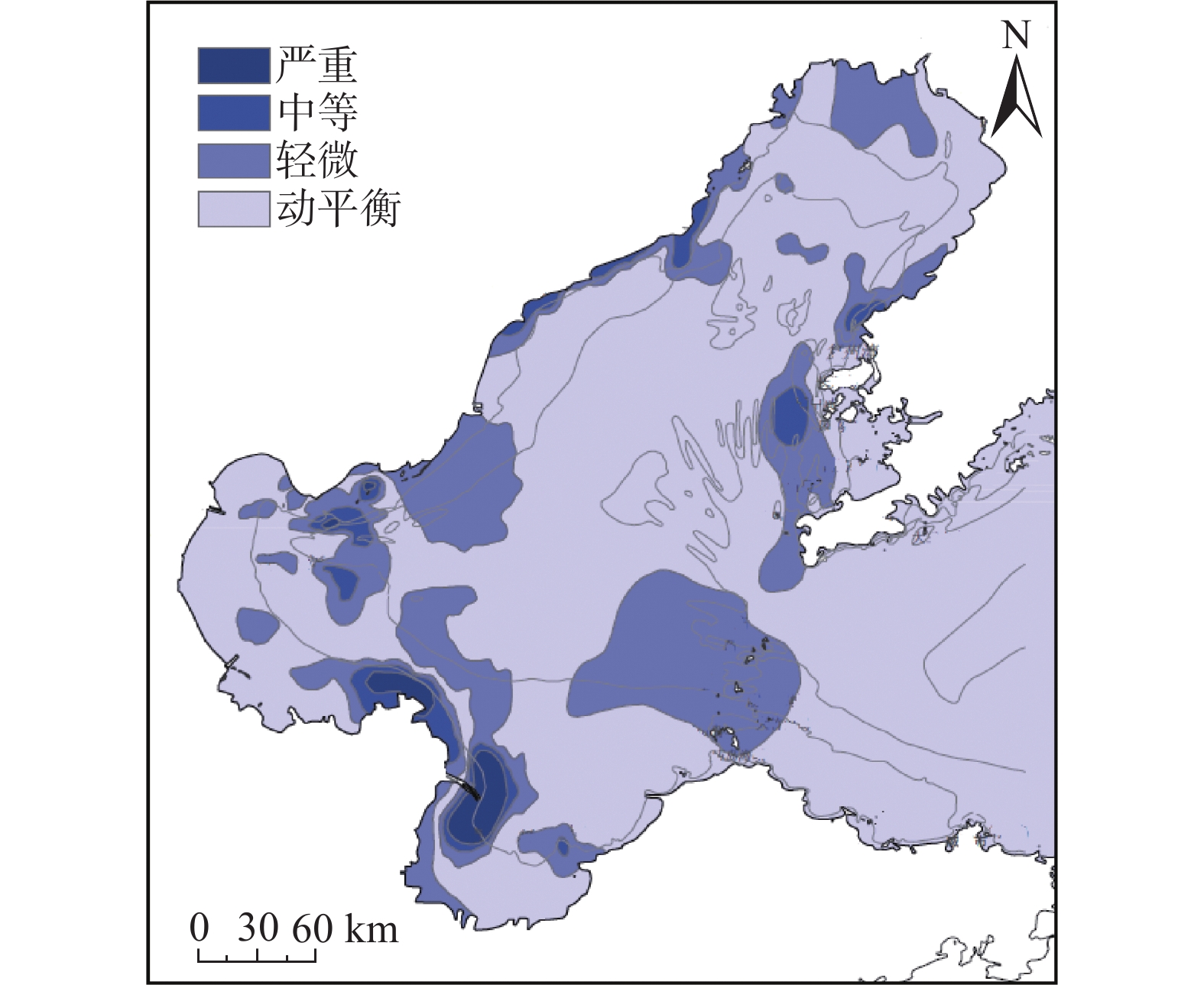

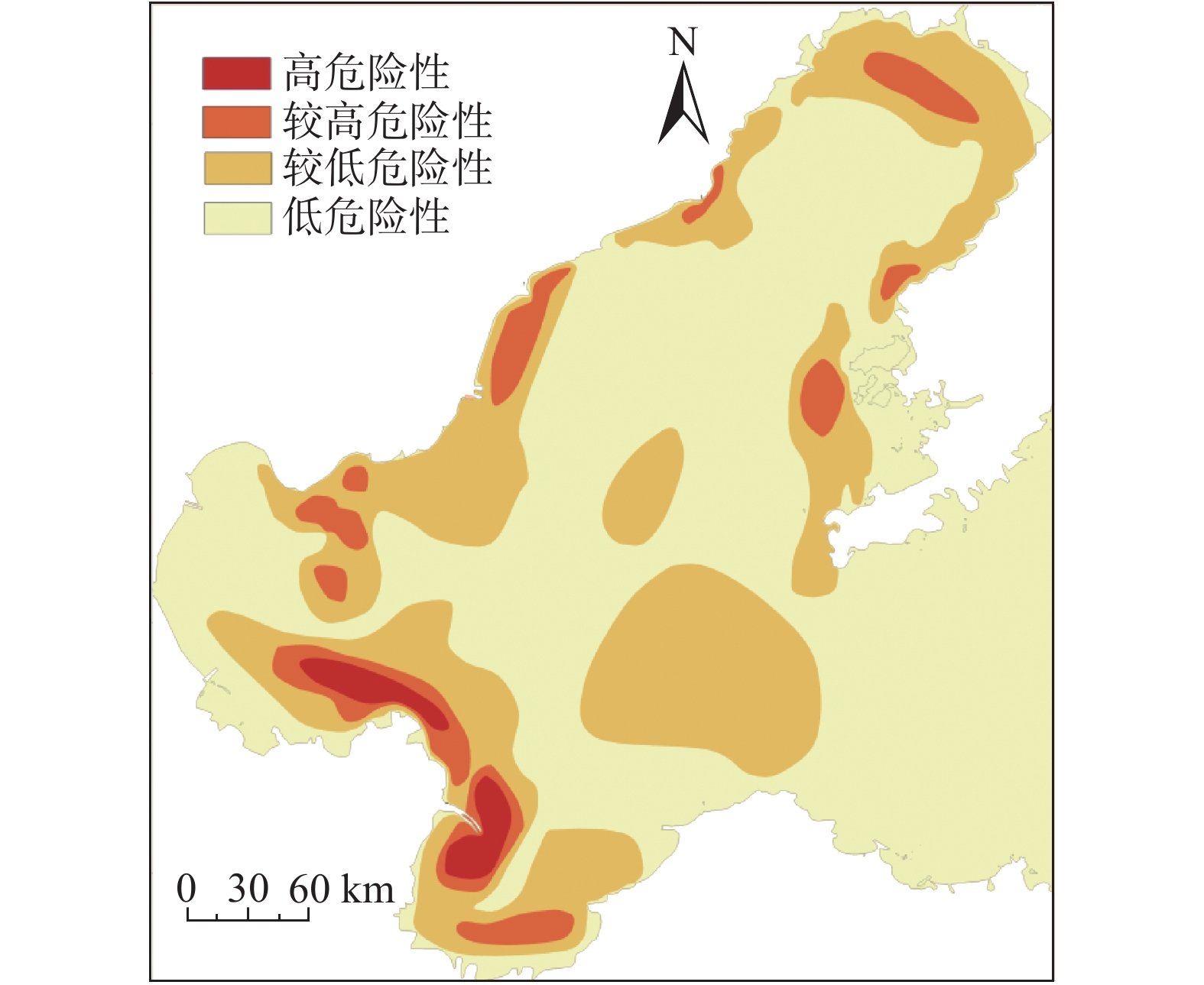

3.2 渤海海域地质灾害危险性区划结果

渤海海域地质灾害综合评价主要依靠上述8个评价因子确定。使用AHP分别对数据赋值不同的权重分析渤海海洋地质灾害综合影响结果。

综合评价结果见图11,共分为高危险性、较高危险性、较低危险性和低危险性4个级别。高危险性区域主要分布在新、老黄河口附近。老黄河口受波浪、水深和底质类型条件的影响,可能发生较为严重的液化。另外,老黄河口受到的冲刷作用强烈,新黄河口受到的淤积作用强烈,因此该区域存在高危险性区块。较高危险性区域除分布于高危险性区块外,还分布于各大现行河口区。主要影响因素为液化和冲淤作用。较低危险性区域主要分布在较高危险性区域的周围,另外渤海海峡也存在较低危险性的区域。渤海其他海域为低危险性区域,代表了目前尚未发育地质灾害同时不易发生地质灾害的稳定区域。

4. 结论

基于国家海洋公益科研专项“近海海底地质灾害预测评价及防控关键技术研究”的地质灾害调查结果,通过AHP开展地质灾害区划研究,建立了4个主题层、8个指标层组成的渤海海域地质灾害区划评价指标体系,并对各个评价指标进行了量化分级。得出以下几点结论。

(1)使用AHP分别对各指标赋值不同的权重分析渤海海洋地质灾害区划结果,结果显示渤海海域地质灾害高危险性区域主要分布在新、老黄河口附近。

(2)在水动力条件作用下,存在着液化、冲刷侵蚀等较为强烈的地质灾害影响。

研究结果可为渤海海域地质环境保护、地质灾害防治及海洋工程开发活动提供了科学依据。

-

表 1 评价指标权重赋值

Table 1 The evaluation index and weight for geological hazards regionalization in Bohai Sea

目标层(A) 主题层(B) 权重 指标层(C) 综合权重 地质灾害危险性评价 海洋水动力条件 0.43 冲淤状态 0.18 50年一遇波高 0.14 底层最大流速 0.11 工程地质条件 0.17 海底土体强度 0.07 地形坡度 0.1 灾害地质条件 0.36 土体易液化程度 0.15 已发育地质灾害 0.21 人类工程活动 0.04 工程开发影响区 0.04 -

[1] 叶银灿, 来向华, 刘杜娟, 等. 中国海域灾害地质区划初步探讨[J]. 中国地质灾害与防治学报,2011,22(4):105 − 110. [YE Yincan, LAI Xianghua, LIU Dujuan, et al. A preliminary study for hazard geology divisions in China Sea areas[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2011,22(4):105 − 110. (in Chinese with English abstract) [2] 张丽, 黄敬军, 武健强, 等. 江苏省地质灾害区划评价[J]. 中国地质灾害与防治学报,2015,26(2):81 − 86. [ZHANG Li, HUANG Jingjun, WU Jianqiang, et al. Zonation of geological hazards in Jiangsu province[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2015,26(2):81 − 86. (in Chinese with English abstract) [3] 孙全, 常方强, 卢惠泉. 珠江口近岸海域浅层地质灾害区域风险模糊评价[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版),2012,42(1):131 − 135. [SUN Quan, CHANG Fangqiang, LU Huiquan. Regional risk evaluation of shallow geological hazard by fuzzy evaluation method in the pearl river estuary[J]. Periodical of Ocean University of China,2012,42(1):131 − 135. (in Chinese with English abstract) [4] 郑师谊, 张绪教, 杨艳, 等. 层次分析法在滇西怒江河谷潞江盆地段崩塌与滑坡地质灾害危险性评价中的应用[J]. 地质通报,2012,31(2):356 − 365. [ZHENG Shiyi, ZHANG Xujiao, YANG Yan, et al. The application of analytic hierarchy process to the danger evaination of collapse and slide in Lujiang basin segment of Nujiang valley, western Yunnan Province[J]. Geological Bulletin of China,2012,31(2):356 − 365. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.3969/j.issn.1671-2552.2012.02.020 [5] 褚洪斌, 母海东, 王金哲. 层次分析法在太行山区地质灾害危险性分区中的应用[J]. 中国地质灾害与防治学报,2003,14(3):125 − 129. [CHU Hongbin, MU Haidong, WANG Jinzhe. Application of analytic hierarchy process on zoning hazard degree of geologic disaster in Taihang Mountain region[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2003,14(3):125 − 129. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.3969/j.issn.1003-8035.2003.03.026 [6] 杜军, 李培英, 魏巍, 等. 中国海岸带灾害地质稳定性区划[J]. 自然灾害学报,2008,17(4):5 − 10. [DU Jun, LI Peiying, WEI Wei, et al. Stability zoning of hazard geology in coastal zone of China[J]. Journal of Natural Disasters,2008,17(4):5 − 10. (in Chinese with English abstract) [7] 刘乐军. 东海灾害地质分区研究的理论与实践[D]. 青岛: 中国科学院海洋研究所, 2005. LIU Lejun. Theory research and practice on East Sea geohazard regionalization in China[D]. Qingdao: Institute of Oceanology of the Chinese Academy of Sciences, 2005. (in Chinese)

[8] 刘守全, 刘锡清, 王圣洁, 等. 南海灾害地质类型及分区[J]. 中国地质灾害与防治学报,2000,11(4):42 − 47. [LIU Shouquan, LIU Xiqing, WANG Shengjie, et al. Kinds of hazardous geology and division in South China Sea[J]. The Chinese Journal of Geological Hazard and Control,2000,11(4):42 − 47. (in Chinese with English abstract) [9] 钟锴, 朱伟林, 薛永安, 等. 渤海海域盆地石油地质条件与大中型油气田分布特征[J]. 石油与天然气地质,2019,40(1):92 − 100. [ZHONG Kai, ZHU Weilin, XUE Yong’an, et al. Petroleum geologic conditions and distributional features of large-and medium-sized oil and gas fields in Bohai Sea Basin[J]. Oil and Gas Geology,2019,40(1):92 − 100. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.11743/ogg20190109 [10] 林振宏, 杨作升. 海岸河口区重力再沉积和底坡的不稳定性[M]. 北京: 海洋出版社, 1990. LIN Zhenhong, YANG Zuosheng.Gravity resedimentation and submarine slope instability in coastal estuary areas[M].Beijing: Ocean Press, 1990.(in Chinese)

[11] 孙永福, 董立峰, 宋玉鹏. 黄河水下三角洲粉质土扰动土层特征及成因探析[J]. 岩土力学,2008,29(6):1494 − 1499. [SUN Yongfu, DONG Lifeng, SONG Yupeng. Analysis of characteristics and formation of disturbed soil on subaqueous delta of Yellow River[J]. Rock and Soil Mechanics,2008,29(6):1494 − 1499. (in Chinese with English abstract) DOI: 10.3969/j.issn.1000-7598.2008.06.012 -

期刊类型引用(6)

1. 陈晓辉,李日辉,温珍河,付军,徐晓达. 渤海海域地质环境稳定性定量评价. 海洋地质前沿. 2024(03): 14-21 .  百度学术

百度学术

2. 陈小华,曹兰杰,熊春宝,汪金花. 多波束和侧扫声呐在海底管线悬空检测中的应用. 工程地球物理学报. 2024(04): 569-577 .  百度学术

百度学术

3. 付志国,王培茗,王秋迪. 山地乡村空间格局与地质灾害危险性关联研究. 四川建筑. 2024(04): 27-32 .  百度学术

百度学术

4. 左瀚穹,刘胜,汪洋,郭依群,王万虎,王洋. 粤东汕头近岸海域灾害地质风险综合评价. 海洋地质与第四纪地质. 2023(02): 119-127 .  百度学术

百度学术

5. 束龙仓,黄蕾,陈华伟,鲁程鹏,刘波. 基于AHP-EWM的莱州市海岸带海水入侵灾害风险评价与区划. 吉林大学学报(地球科学版). 2023(06): 1864-1879 .  百度学术

百度学术

6. 王浩森,张建兴,宋永东,庄丽华,栾振东,阎军. 渤海中部海域海底地形地貌特征及其影响因素分析. 广西科学院学报. 2022(01): 31-39 .  百度学术

百度学术

其他类型引用(2)

下载:

下载:

邮件订阅

邮件订阅 RSS

RSS